Двадцать четвертая часть

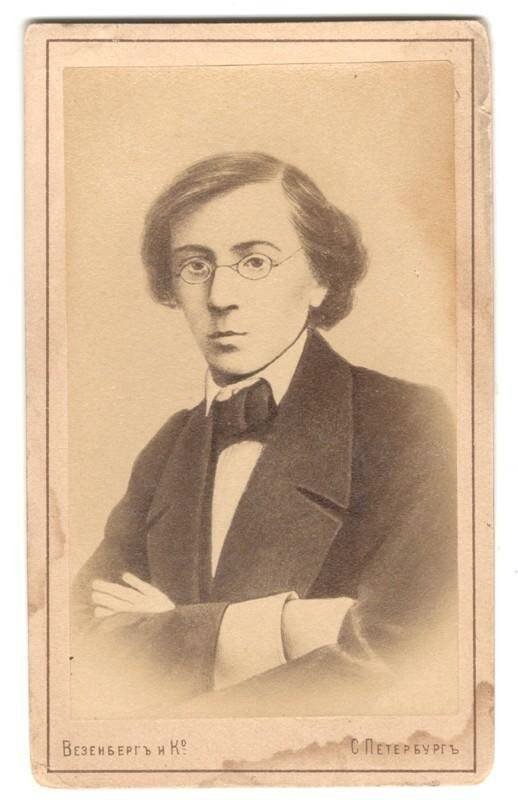

Генерал-губернаторы М. С. Корсаков и Н. П. Синельников были хорошо погружены в дело Н. Г. Чернышевского, отбывавшего каторгу и ссылку в Восточной Сибири. Все это время мы видим усиление охраны и мер по изоляции Чернышевского, что во многом было связано со слухами о возможных попытках освобождения политического заключенного и попыткой покушения на императора в 1866 году Дмитрия Каракозова

17 сентября 1866 года Чернышевский был отправлен из Кадаинского рудника на Александровский завод – так называли тюрьму Александровского сереброплавильного завода в Забайкальской области.

В 1871 году Синельников осматривал Александровский завод. В воспоминаниях самого Николая Петровича зафиксировано: «Не доезжая несколько до Сретенска, я остановился в Александровском заводе, в котором находились государственные преступники, и в числе их известный Чернышевский».

И далее: «Я нашел у ворот дома, где он содержался с товарищами, одного часового. Часть забора, огораживающего двор, повалилась. Комендант, полковник Кноблох, объяснил мне, что исправление забора относится к обязанностям исправника, которому он писал, но ответа не получал.

Меня страшно поразили слова коменданта и его беспечность к своему служебному долгу. Он немедленно был мною отрешен от места».

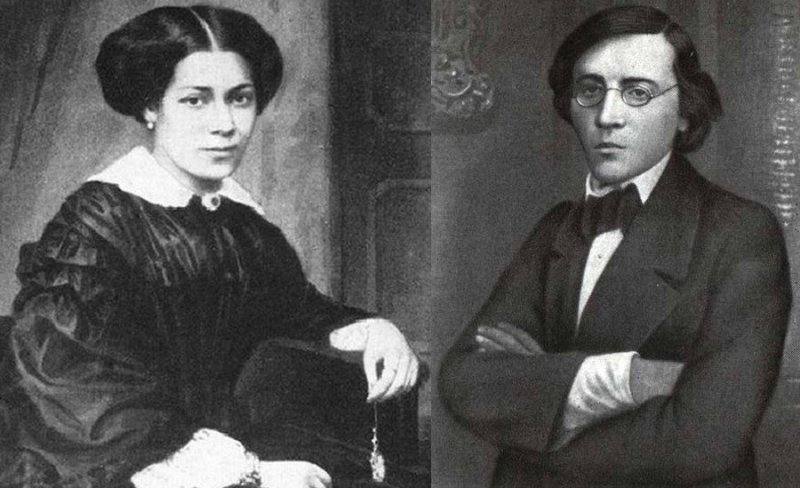

Здесь у Синельникова и произошла встреча с Чернышевским, который ожидал высылки. О чем беседовали политический ссыльный и генерал-губернатор, сказать сложно. В письме, датированном 16 августа 1871 года, Николай Гаврилович писал жене:

«Милый мой друг Оленька, в прошлом письме от 4 июля я говорил тебе, что новый генерал-губернатор Восточной Сибири, бывши здесь, согласился на то, чтоб я писал тебе каждый месяц. Пользуюсь этим разрешением.

Я также писал тебе тогда, что услышал от него о своих обстоятельствах следующее: есть какая-то задержка, по которой еще надобно было тогда мне оставаться здесь; в чем она состоит, он не мог сказать мне; но сказал, что, по его мнению, она устранится в непродолжительном времени.

Будем ждать, пока она устранится. Тогда, быть может, найдут возможным сообщить мне и то, в чем она состояла; а если и тогда не сообщат, все равно: в чем бы ни состояла, лишь бы нашли, что можно устранить ее».

пояснениях к письму, опубликованных в Собрании сочинений .Чернышевского, составители тома сделали уточнение: «Новый генерал-губернатор Восточной Сибири – генерал Синельников, посетивший летом 1871 г. Чернышевского. Хотя ко времени его посещения вопрос о переводе Чернышевского в Вилюйск был уже решен, Синельников не сообщил ему об этом, так как не все еще приготовления к переводу были».

Чернышевский считался настолько опасным государственным преступником, что все, что было связано с его ссылкой и каторгой в Сибирь, держалось под секретом.

Конечно, ни о какой снисходительности Синельникова к ссыльному в силу «уровня» опасности Чернышевского режиму не могло идти и речи. Но генерал-губернатор имел возможность ухудшить или улучшить положение политического ссыльного. В письме к супруге от 18 декабря 1871 года Чернышевский писал:

«Ныне я приехал в Иркутск и буду продолжать путь до места, которое назначено мне для житья и о котором подробнее напишу тебе после, когда познакомлюсь с ним по собственному опыту. Надеюсь, буду жить там так же удобно, как удобно еду туда. А поездка моя устроена очень удобная, – несравненно удобнее, ежели можешь ты предполагать. Вот, впрочем, один факт, который покажет тебе, преувеличиваю ли я характер удобств, которыми пользуюсь в дороге: в кармане у меня лежат шерстяные чулки, — и я до сих пор не имел нужды надеть их, потому что ногам достаточно тепло… Так и все, как эта мелочь: совершенно хорошо устроено. Нельзя поэтому сомневаться, что и вся моя жизнь устроится хорошо».

Даже если учесть , что Чернышевский писал, точно зная о перлюстрации своих писем и специально «улучшал свое положение», чтобы не беспокоить жену, отдельные факты свидетельствуют о том¸что Синельников, насколько мог послаблял условия жизни заключенного. Уже говорилось, что с лета 1871 года Синельников разрешил ему писать супруге каждый месяц. Относительно того, почему Синельников не торопился отправлять Чернышевского на поселение в Вилюйск, М.В.Научитель и З.Т.Тагаров считали, что дело заключалось в желании нового генерал-губернатора «не торопиться с переводом до выяснения всех обстоятельств открывшихся попыток к освобождению узника».

На самом деле еще 22 декабря 1870 года Комитет Министров принял решение, которое утвердил император Александр II о высылке Чернышевского в Вилюйск. Но тогда хотели дождаться возвращения генерала-губернатора Корсакова в Иркутск. Он был болен и находился в столице. Но к месту службы тот уже не вернулся, а новый генерал-губернатор Синельников захотел изучить вопрос лично – слишком высокие инстанции следили за судьбой Чернышевского.

Для наблюдения за политссыльным была разработана специальная инструкция из 17 пунктов, подписанная Синельниковым и полковником Купенковым.

11 ноября 1871 года Синельников телеграфировал в столицу: «Чернышевского перевожу в Вилюйск». Сопровождать Чернышевского должна была специальная команда жандармов во главе с адъютантом начальника жандармского управления штабс-капитаном Зейфертом. Ему было вручено личное предписание Синельникова, где содержались указания, как действовать. «Вы обязаны иметь в виду, – говорилось в предписании, – что по действиям своим Чернышевский признан правительством чрезвычайно вредной и в высшей степени неблагонадежной личностью, и потому должны принять самые энергичные и бдительные меры, чтобы во время следования Чернышевский ни с кем из посторонних лиц не имел сообщений и чтобы не смог совершить побега».

12 ноября 1871 года Синельников отдал распоряжение якутскому губернатору В.П. Де-Витте переселить государственного преступника в Вилюйск.

Тогда же Синельников отдал распоряжение иркутскому губернатору о надзоре за Чернышевским: «Ввиду назначения моего государственному преступнику Николаю Чернышевскому, за окончанием им срока каторжных работ, местом поселения (!) города Вилюйска, покорнейше прошу ваше превосходительство сделать распоряжение о причислении его к одному из ближайших к этому городу селений и о помещении Чернышевского, по прибытии в город, в то здание, в коем помещался Огрызко, последнего в настоящее время разрешаю перевести под надзор полиции в город Якутск».

И далее: «Принимая это во внимание, для устранения возможности побега и продолжения преступной деятельности Чернышевского ему должны быть воспрещены всякие отлучки из города, а чтобы не затруднить для него приобретение средств к существованию, я признаю справедливым назначить ему на содержание сумму сообразно с существующими ценами на предметы продовольствия…

…Для постоянного наблюдения за Чернышевским я приказал прикомандировать исправного и благонадежного жандармского унтер-офицера, которому будет дана инструкция, и копия с оной будет сообщена вашему превосходительству, а Вас, милостивый государь, прошу назначить из Якутского полка двух вполне благонадежных урядников и производить им, кроме положенного содержания, добавочного по 100 руб. каждому в год, относя этот расход на суммы по содержанию политических ссыльных».

Известно, что в начале декабря 1871 года Чернышевский под конвоем жандармов был отправлен из Александровского завода в Иркутск; там он пробыл два дня. 20 декабря перед выездом в Вилюйск он послал телеграмму родным в Петербург: «Еду на север жить. Поездка очень удобно устроена, я совершенно здоров».

На север Чернышевского повезли под усиленной охраной: его сопровождали жандармский штабс-капитан Зейферт, вахмистр иркутской жандармской команды и два унтер-офицера наблюдательного состава. По письменной инструкции генерал-губернатора Восточной Сибири, состоявшей из семнадцати параграфов, жандармы должны были строго наблюдать за тем, чтобы в дороге Чернышевский не имел сношений ни с кем из посторонних лиц. Один из конвоирующих должен был в пути сидеть на козлах, а во время остановок безотлучно находиться при Чернышевском; другому предписывалось сидеть рядом с ним в повозке. Общее наблюдение за «порядком» поручалось офицеру Зейферту, которому велено было во время остановок на станциях помещаться в одной с Чернышевским комнате.

10 декабря 1871 года Синельников отчитывался перед военным министром Д.А.Милютиным о выполнении поручения императора Александра II, который требовал «обратить внимание на содержание государственного преступника Чернышевского».

Такой надзор за опальным писателем был не случаен. Практические попытки его освобождения вынуждали власть усиливать меры контроля. Одну из попыток освобождения Чернышевского предпринял Герман Лопатин.

В Иркутске Лопатин проживал под именем Любавина и был заподозрен в намерении освободить из ссылки Чернышевского, поэтому генерал-губернатор Восточной Сибири и командировал в Якутск и Вилюйск для проверки надзора за государственными преступниками своего адъютанта, штаб-ротмистра князя Голицына. Якутскому руководству предлагалось «оказать содействие князю Голицыну и принять меры к усилению охраны Чернышевского во избежание побега».

Вилюйский исправник принял, разумеется, все меры предосторожности и тотчас сообщил губернатору, что коллежского секретаря Лопатина в Вилюйском округе не оказалось, а за Чернышевским установлен бдительный надзор, так что убежать ему из Вилюйска нет никакой возможности.

А за Лопатиным установили слежку и в конце-концов арестовали. Ему удалось бежать, и он был, как сам выражался «затравлен по горячему следу» – пойман и в сентябре 1871 года осужден губернским судом.

Вот тут началась другая удивительная история. Лопатин познакомился с Синельниковым, который, как отмечают современники, испытывал к нему расположение. «Благодаря этому расположению, полицмейстер Бориславский заявил Г.А., (Лопатину – С.Г.), что его освободят из тюрьмы под надзор, если он даст честное слово не бежать».

Яркая личность Лопатина привлекла внимание иркутского генерал-губернатора. Он стал посещать его в тюремной камере, подолгу беседовал и постепенно проникся глубоким уважением к уму, знаниям и силе характера этого человека. Сам Лопатин так описывал эти взаимоотношения:

«Рассказы обо мне дошли до иркутского генерал-губернатора Синельникова. Он приезжал в острог и посетил мою камеру. Первое наше свидание было очень продолжительным. Разговор скоро перешел на нужды Сибири, на необходимые реформы. Синельников слушал меня с большим интересом и вниманием. Встречи в стенах тюрьмы стали повторяться. Они обеспечили мне расположение начальника края. Отношение начальника отразилось на поведении его подчиненных. Иркутский полицмейстер Бриславский предложил освободить меня из тюрьмы, если я письменно дам честное слово не предпринимать нового побега. Я долго отказывался. В конце концов дал. Меня немедленно освободили. Вскоре Бориславский оставил место полицмейстера. Его приемник предложил мне повторить обещание. Я уклонился.

Живу на свободе, на одной квартире с доктором Ильиным. Служу в иркутском отделении географического общества. Получаю ничтожное жалованье: 20-30 рублей в месяц. Принимаю участие в «пирушках». которые устраиваются моими сослуживцами. На этих пирушках приобретаю новых знакомых и доброжелателей. Некоторые из них служат в полиции. Они обещают предупредить, если из Петербурга придет приказ отправить меня в ссылку».

«Дружба» между Лопатиным и Синельниковым выразилась в переписке. Лопатин отправлял длинные подробные послания генерал-губернатору. Вот отрывки из письма, датированного 15 февраля 1873 года:

«Большую часть своего пребывания за границей я провел частью в Париже, частью в Лондоне, где продолжал жить тем же самым, как и в России, т. е. литературной поденщиной, употребляя часы досуга на изучение рабочего движения и других интересных явлений иностранной общественной жизни.

Во время пребывания моего в Лондоне я сошелся там с неким Карлом Марксом, одним из замечательнейших писателей по части политической экономии и одним из наиболее разносторонне образованных людей в целой Европе. Лет пять тому назад этот человек вздумал выучиться русскому языку; а выучившись русскому языку, он случайно натолкнулся на примечания Чернышевского к известному трактату Милля (Имеется в виду книга Н. Г. Чернышевского «Дополнения и примечания на первую книгу политической экономии Дж. Ст. Милля». Т. III, Женева, 1869, ред.) и на некоторые другие статьи того же автора. Прочитав эти статьи, Маркс почувствовал глубокое уважение к Чернышевскому.

Он не раз говорил мне, что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем как остальные суть только простые компиляторы, что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и что они представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения; что русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем; что политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы, и т. д. и т. д.

Хотя я и прежде относился с большим уважением к трудам Чернышевского по политической экономии, но моя эрудиция по этому предмету была недостаточно обширна, чтобы отличить в его творениях мысли, принадлежащие лично ему, от идей, позаимствованных им у других авторов. Понятно, что такой отзыв со стороны столь компетентного судьи мог только увеличить мое уважение к этому писателю.

Когда же я сопоставил этот отзыв о Чернышевском как писателе с теми отзывами о высоком благородстве и самоотверженности его личного характера, которые мне случалось слышать прежде от людей, которые близко знали этого человека и которые никогда не могли говорить о нем без глубокого душевного волнения, то у меня явилось жгучее желание попытаться возвратить миру этого великого публициста и гражданина, которым, по словам того же Маркса, должна бы гордиться Россия.

Уезжая из Лондона, я даже не сказал, куда я еду, никому, кроме этих пяти человек, с которыми я списался ранее и от которых я взял деньги, да еще Элпидину в Женеве, которому мое намерение было известно ранее, вследствие некоторых случайных обстоятельств, о которых не стоит распространяться.

Не будучи знаком ни с родственниками, ни со старыми друзьями Чернышевского по «Современнику», я не знал даже, где он именно находится. Не имея никаких знакомых в Сибири, ни даже рекомендательных писем, я вынужден был прожить в Иркутске почти целый месяц прежде чем узнал, что мне было нужно.

Это долговременное проживание в Иркутске, в связи с некоторыми другими моими промахами, а также и с некоторыми не зависящими от меня обстоятельствами, обратили на меня внимание местной администрации. Еще более содействовала моей неудаче, если я не ошибаюсь, нескромность Элпидина, который проврался о моем отъезде сюда одному из правительственных сыщиков, проживавшему в Женеве. Как бы то ни было, но я был арестован и очутился в тюрьме в четвертый раз».

Первый раз Лопатин бежал из иркутской тюрьмы в июне 1871 г., но был тотчас же задержан и только при вторичной попытке, 10 июля 1873 г., ему удалось совершить побег. В августе 1873 г . Лопатин был уже в Париже.

Лопатин смело признался Синельникову, что действительно целью его поездки было спасение Чернышевского. Он так горячо и убедительно обрисовал Синельникову тяжесть положения великого узника, обреченного влачить мучительное существование в глухом Вилюйске, что генерал-губернатор решился ходатайствовать перед Третьим отделением о смягчении участи Чернышевского, прося перевести его в Якутск под особый надзор полиции. Дело о побеге самого Лопатина Синельников просил прекратить. В ответ генерал-губернатор получил телеграмму, в которой о Чернышевском не было сказано ни слова, а относительно Лопатина сообщалось, что государь не соизволил дать согласие на прекращение дела Лопатина, «предосудительный образ действий которого памятен его величеству».

В декабре 1873 года, незадолго до своей отставки, Синельников получил анонимные сведения, что Бакунин, Лопатин и Утин собираются предпринять попытку освобождения Чернышевского. И даже несмотря на то, что III-е отделение не верило в эти слухи, встревоженный Синельников на всякий случай предпринял «свои» меры и отправил в Вилюйск чиновника по особым поручениям жандармского полковника Купенкова. Тайная полиция была права – никаких фактов, доказывающих, что готовится побег, не было.

Очередной побег Лопатина окончательно всполошил сибирскую администрацию. Снова возникли опасения, что Лопатин все-таки осуществит свой план. Снова верховой нарочный мчался с предписанием вилюйскому исправнику принять меры к разысканию Лопатина и усилению надзора за Чернышевским. «Совершенно секретный» циркуляр предписывал неусыпный и ежечасный надзор за вилюйским узником.

Ряд исследователей отмечают эту странную коллизию: царский чиновник из высших кругов, под влиянием обаяния и ума Лопатина и его писем делает попытку облегчить участь как самого Лопатина, так и Чернышевского.

Как известно, Лопатин совершил побег, а по отношению к Чернышевскому были предприняты новые ограничительные меры. Губернские власти были в тревоге за ситуацию с охраной Чернышевского, тем более, что в декабре 1873 года Синельников получил анонимный донос. В этом доносе сообщалось, что Утин и Бакунин, получив от Интернационала 12 тысяч рублей, взялись устроить побег Чернышевского, для чего уже приехали в Вилюйск, где находится и Лопатин.

Синельников должен был реагировать на доносы и слухи. Он просил ассигновать средства для посылки в Вилюйск своего человека.. Однако III Отделение поспешило ответило Синельникову, что письмо анонима, столь его взволновавшее, «вряд ли основательно», и рекомендовало ему денег не тратить, а лишь усугубить надзор за Чернышевским.

В начале января 1974 г. уже из Цюриха поступает новый донос относительно организации побега Чернышевского. Там вновь фигурируют Уткин и Бакунин.I II-e отделение успокаивает – они в Европе.

«Но Синельников, не дожидаясь утешения из Петербурга, захотел проявить энергию и ретивость. Он все же послал жандармского полковника Купенкова в Вилюйск для изловления бежавшего Лопатина (а может быть, в случае удачи, также Бакунина с Утиным). Об этом неожиданном нашествии на ничего не знавшего узника, Купенков подробно сообщает в рапорте на имя Синельникова от 30 января 1874 года…

Между прочим по дороге Купенков нагнал панику на местных чиновников и распорядился о задержании всех проезжих, возбуждающих то или иное подозрение, — распоряжение, сыгравшее впоследствии роковую роль в деле Мышкина. Купенков произвел в комнате Чернышевского строгий обыск но ничего «'преступного» не нашел».

Многие генерал-губернаторы «водили» дружбу с опальными ссыльными. Муравьев-Амурский запросто общался с декабристами, брал на службу их детей. В его же время многие ссыльные петрашевцы служили и сотрудничали в «Иркутских губернских ведомостях». Много позднее генерал-губернатор Горемыкин допускал политических ссыльных к работе во ВСОРГО, закрывал глаза на их деятельность в госучреждениях. Синельников не был исключением, стараясь использовать знания государственных «преступников» в интересах дела. Надо признать, желание Синельникова как-то облегчить участь Чернышевского, признанного императором и правительством опаснейшим революционером, было смелым поступком.

О Синельникове ходило много разных противоречивых мнений. Кроме положительных отзывов существовало и немало отрицательных. Мы уже упоминали об эпизоде с ссыльным поляком, который дал пощечину генералу при странных обстоятельствах и в итоге был расстрелян по приговору военно-полевого суда.

Вот другой эпизод, который описывает в своем дневнике А. В. Никитенко.

«Кандидат здешнего университета Дьяченко, бывший уже несколько лет на службе, сперва по судебному ведомству, а потом по министерству народного просвещения, определен учителем в красноярскую гимназию. Теперь он пишет, что сибирский генерал-губернатор <Н. П.> Синельников велел посадить его в дом сумасшедших и отобрал все его имущество. За что и почему? – неизвестно.

Письмо, писанное Дьяченко ко мне и к Воронову, так как мы оба хлопотали об определении его учителем в Красноярск, не показывает и тени чего-нибудь похожего на умственное расстройство. Что ж это такое? Каков бы ни был повод, оного преступления, то можно ли было так поступить с ним, да еще угрожать ему розгами, если он будет жаловаться на то, что с ним сделано, требовать объяснений о причинах и т. п.? Факт свидетельствует, что можно. Дьяченко пишет, что в нем приняли живое участие тамошний архиерей, жандармский полковник и другие достойные люди, но все это ни к чему не послужило, и он продолжает сидеть в доме сумасшедших».